为了帮助鱼回家,生态学家给鱼装了个门铃?

来源: 科普中国 发布时间:2025-10-29

在去朋友家串门的时候,你可能需要按门铃提醒朋友开门。但你知道吗?在荷兰一个叫乌得勒支的城市里,人们竟然给鱼装上了“鱼门铃”。

鱼为什么也要门铃?难道它们也要去别的鱼家里串门?今天我们就来说说这个重要的鱼门铃。

挡住鱼儿的船闸

乌得勒支市有一条古老的运河,现在去这座城市旅游,“老运河”依然是它的著名景点之一。在这座老运河上,还有一个古老的船闸——韦尔德斯鲁伊斯船闸(Weerdsluis)。

虽然个古老的船闸使用频繁程度远不如从前了,但它依然还在发挥作用。

每当有船只经过的时候,依然会有人来手动打开这些船闸,放船只通行。不过,在每年的春季,几乎没有船只要穿过这里,所以这个船闸在这段时间会长期处于关闭状态。

而关闭的船闸会带来一个问题,它们会堵住一些鱼类的洄游通道。

很多鱼类都有洄游的习性,比如我们最常听说的是鲑鱼,每年都会有许许多多的鲑鱼从大海洄游到它们的出生地,也就是河流上游去繁殖。

在老运以及它连接的河流里也生活着很多鱼,虽然生活在这里的鱼大部分不像鲑鱼那样,要经历上万公里的迁徙,但它们当中的一些每年也会进行洄游去繁殖后代。

而这些鱼最主要的洄游时节,正是在春季。在这期间,紧闭的船闸,就成了这些鱼洄游道路上最大的阻碍。

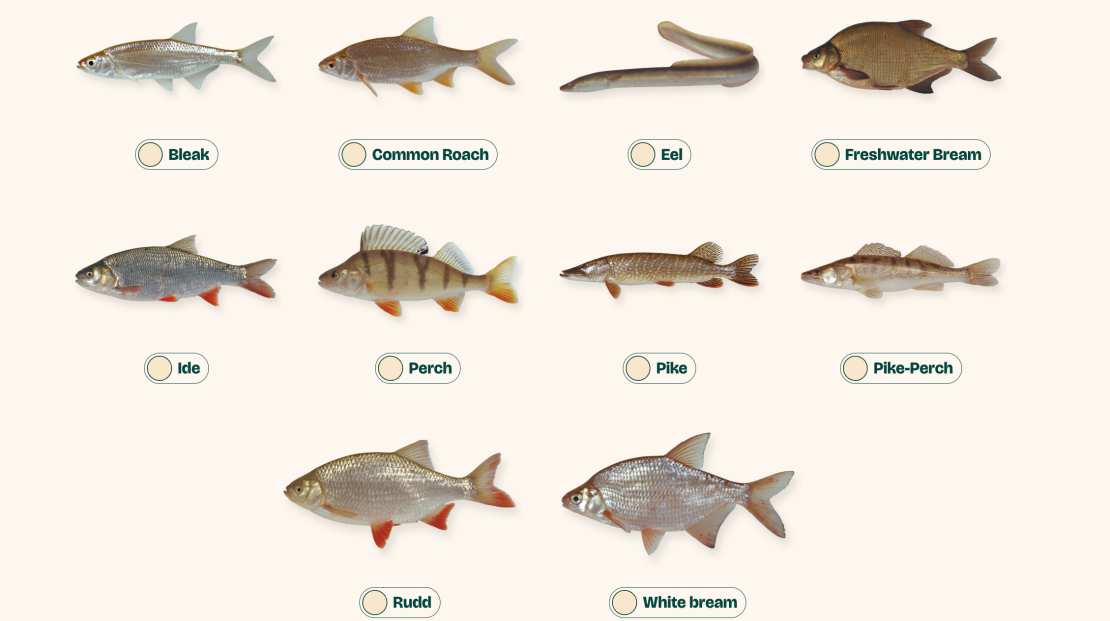

在运河里生活着的鱼,图片来源:visdeurbel.nl

而且这些被拦在船闸前的鱼不仅会白白耗费体力,它们聚集在一起还会吸引来自己的天敌,

比如苍鹭、鸬鹚。这些水鸟看到聚在一起的鱼,就像人类看到了堆积在一起的炸鸡翅一样,闭着眼都能大吃特吃一番。

鱼门铃

两位生态学家——马克·范·赫克勒姆(Mark van Heukelum)和安妮·奈斯(Anne Nijs)也发现了这个问题,他们觉得应该做点什么来帮助这些迁徙中的鱼。

他们想到的办法,就是和乌得勒支市政府和水务局取得合作,一起安装“鱼门铃”。

可是鱼没有手,它们怎么可能去按门铃呢?

其实,鱼门铃不是鱼按的,而是人按的。

人们在水下安装了水下摄像头,能够看到船闸前的情况。而且在鱼类洄游季开始,这个摄像头拍摄到的画面会被同步到网上,进行24小时不间断的直播。

这个直播在鱼门铃的官网(https://visdeurbel.nl)上就能看到,如果有人看到船闸前有鱼在等待,就可以替鱼们按下门铃。因为这个直播是面向全世界的,不同地方的网友恰好可以白天黑夜“轮班”守护这些鱼。

当有足够多的人按下门铃之后,船闸管理员就知道船闸前积累了一定数量的鱼,就会手动打开船闸,放鱼儿通行。

顺带说一句,因为现在不在鱼类的迁徙的季节,所以如果你去鱼门铃的官方网站你只能看到“现在门前没有鱼,我们2026年3月2日再见”这样一句话。如果感兴趣,可以在明年春季再去看一看。

鱼门铃的官方网站,图片来源:visdeurbel.nl

鱼和人都开心的“生态游戏”

鱼门铃最早投入使用是在2021年3月,截止2025年春季,它已经连续5年为迁徙的鱼类提供了帮助。

比如在刚刚过去的繁殖季,鱼门铃网站的访问量达到了2000万次,有超过240万的人通过水下摄像头看到了水下的鱼类,而鱼门铃也被按响了20万次。

或许在设计之初,人们也没想到鱼门铃竟然能引起这么高的关注。

通过这样的活动,人们不仅帮助了想要迁徙的鱼,也可以通过鱼门铃对河流的鱼类进行研究。

比如科学家们就在鱼门铃的摄像头下看到了与大部分鱼反方向迁徙的鳗鲡,它们会游向大海去繁殖后代。

鱼门铃官网上也提到,人们对鱼类的保护对于河流本身也是有利的,鱼类是乌得勒支河道里重要的居民,保护鱼群的数量以及种类的多样性,对河流的水质以及周围生物的多样性和城市宜居性都很有帮助。

可以说,鱼门铃是非常成功的设计。它借助现代科技的力量,让数以百万的人共同参与到鱼类的保护中来,而通过亲手按下鱼门铃的按钮,人们也能实实在在地感觉到自己为生物保护做出了贡献。在鱼门铃的网站上,还有针对小学生的生态教育课件(不过可惜的是只有荷兰语版本)。

当老船闸的闸门缓缓打开的时候,打通的不只是鱼儿洄游的道路,也是生活在城市中的我们和自然的连接通道。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨代丽 科普作者 高级工程师

审核丨张珊珊 海洋生态学博士 泉州师范学院资源与环境科学学院副教授

版权与免责声明

【1】本网站凡注明“学会秘书处”的所有作品,版权均属于四川省金属学会所有,未经书面授权,任何媒体、网站或个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网站协议授权的媒体或网站,应在授权范围内使用上述作品,并注明“来源:四川省金属学会”。违者本网站将追究其相关法律责任。

【2】本网站凡注明“来源:XXX(非学会秘书处)”的作品,均转载自其它媒体,登载此作品出于传递更多信息之目的,不代表学会观点或证实其描述,不对其真实性负责。作品内容仅供参考,如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与四川省金属学会联系。